2011年06月28日

寒冷紗

先日、客人を連れてお茶屋に行った。

確かその時お茶屋のご主人が話してくれたのは、

抹茶の製法についてだったと思う。

「まず、茶葉の色を深くするために、

お茶の木を寒冷紗(かんれいしゃ)で覆って遮光します。」

と、ご主人が言った。

ちなみに寒冷紗(かんれいしゃ)とは、

蚊帳にも使われる薄くて粗い平織りの布で、

ごわごわに糊付けしてあるもの。

これでお茶の木をまるごと覆うというのだ。

ちょっと…?

寒冷紗は銅版画に使うもんじゃなかったの?

と、その時秘かに私は心の中で思っていた。

↑これが、銅版画で使う寒冷紗

銅版画とは凹版印刷で、

磨き上げた銅板に付けた凹みにインクを詰めて印刷するものなんだけど、

寒冷紗はそのインクを絶妙な具合にふき取るのに使う。

しいて言えば、落ち葉を掃除する時の熊手のごとしなのだ。

詳しいインクのふき取り方はコチラ

私がずっと版画の材料だと思ってた寒冷紗は、

実は農作業用品だったらしい。

ずっと餌をやっていた野良猫は、

実は隣の豪邸の飼い猫だったってことだ。

だから静岡は、寒冷紗天国ってわけだね。

昨日、工場に帰りに岡部の茶畑を遠くから見た。

あるよあるよ~、黒い大群。

お茶を覆う寒冷紗って、黒いんだね。

版画のとは、ちょっと違うみたいだね。

確かその時お茶屋のご主人が話してくれたのは、

抹茶の製法についてだったと思う。

「まず、茶葉の色を深くするために、

お茶の木を寒冷紗(かんれいしゃ)で覆って遮光します。」

と、ご主人が言った。

ちなみに寒冷紗(かんれいしゃ)とは、

蚊帳にも使われる薄くて粗い平織りの布で、

ごわごわに糊付けしてあるもの。

これでお茶の木をまるごと覆うというのだ。

ちょっと…?

寒冷紗は銅版画に使うもんじゃなかったの?

と、その時秘かに私は心の中で思っていた。

↑これが、銅版画で使う寒冷紗

銅版画とは凹版印刷で、

磨き上げた銅板に付けた凹みにインクを詰めて印刷するものなんだけど、

寒冷紗はそのインクを絶妙な具合にふき取るのに使う。

しいて言えば、落ち葉を掃除する時の熊手のごとしなのだ。

詳しいインクのふき取り方はコチラ

私がずっと版画の材料だと思ってた寒冷紗は、

実は農作業用品だったらしい。

ずっと餌をやっていた野良猫は、

実は隣の豪邸の飼い猫だったってことだ。

だから静岡は、寒冷紗天国ってわけだね。

昨日、工場に帰りに岡部の茶畑を遠くから見た。

あるよあるよ~、黒い大群。

お茶を覆う寒冷紗って、黒いんだね。

版画のとは、ちょっと違うみたいだね。

2011年06月20日

置く

ピアノの公開レッスンがあった。

1~2週間ほど前、

長女にレッスンモデル生をやらないかという打診があった。

その時、暗譜はおろか、

譜読みすら中途半端な状態だったにもかかわらず、

娘は引き受けてしまった。

さて、迎えた当日のレッスンは、

それでも何とか乗り切って終了。

実はこの時点で、

私がこの曲をフルバージョンで聴くのは、ほぼ初めてに近い。

数えてみても、3回もない。

私が娘達のステージママをやめてから、一年くらいになる。

まだ小さいころは一緒にレッスンしてたこともあったけれど、

そんな子供たちも、もう高校生と中学生。

親がどうこう言う歳ではすでにないのだ。

たまにしか聴かないピアノは、いい。

上手いとか下手とか、

はたまた技術的にどうこうとかいう問題を度外視して、

「何が言いたいのか?」

という、大きな雰囲気を知ることができる。

毎日同じ曲を聴いていると、

ちょっとのミスばかり気になる。

それは重箱の隅の、

塗りにくっついた小さなホコリが気になるようなもの。

そうなると悪いことに、肝心の重箱が歪んでいることなど

全く見えなくなってしまうんだけど、

そんなことさえお構いなし。

作詞家の松本隆氏が松田聖子さんのことを

「音符に言葉を置くことができる、稀有な歌手」

と言っていたけれど、

どういう気持ちを音符に置きたいのか?

というのは、

曲を作り上げるための根っこの根っこだ。

某作曲家の先生が、言っていたこと。

聴きたいのは、

「今ここにモーツアルトやショパンが生きていたら、

こういう風に弾くであろう音楽」ではなくて、

「与えられた楽器と音符と、数少ない最低の指示を使って、

自分の気持ちを表現した音楽」ですよ。

昨日初めて、

音楽=絵画だと実感した。

なんとなく、うすうすとはわかっていたけれど、

絵を描くことと、音楽を奏でることが、

ここまで全く同じことだと肌で感じたことはなかった。

遠くに下がって全体を見る視点を忘れてはいけない。

味見ばかりしていたのでは、

しょっぱいのか甘いのかわからなくなるものだから。

私たちが作っている家具や生活具は、

ここにある素材を生かして、

気持ちを置くことのできる道具だ。

音楽も絵画も、

モノづくりだ。

1~2週間ほど前、

長女にレッスンモデル生をやらないかという打診があった。

その時、暗譜はおろか、

譜読みすら中途半端な状態だったにもかかわらず、

娘は引き受けてしまった。

さて、迎えた当日のレッスンは、

それでも何とか乗り切って終了。

実はこの時点で、

私がこの曲をフルバージョンで聴くのは、ほぼ初めてに近い。

数えてみても、3回もない。

私が娘達のステージママをやめてから、一年くらいになる。

まだ小さいころは一緒にレッスンしてたこともあったけれど、

そんな子供たちも、もう高校生と中学生。

親がどうこう言う歳ではすでにないのだ。

たまにしか聴かないピアノは、いい。

上手いとか下手とか、

はたまた技術的にどうこうとかいう問題を度外視して、

「何が言いたいのか?」

という、大きな雰囲気を知ることができる。

毎日同じ曲を聴いていると、

ちょっとのミスばかり気になる。

それは重箱の隅の、

塗りにくっついた小さなホコリが気になるようなもの。

そうなると悪いことに、肝心の重箱が歪んでいることなど

全く見えなくなってしまうんだけど、

そんなことさえお構いなし。

作詞家の松本隆氏が松田聖子さんのことを

「音符に言葉を置くことができる、稀有な歌手」

と言っていたけれど、

どういう気持ちを音符に置きたいのか?

というのは、

曲を作り上げるための根っこの根っこだ。

某作曲家の先生が、言っていたこと。

聴きたいのは、

「今ここにモーツアルトやショパンが生きていたら、

こういう風に弾くであろう音楽」ではなくて、

「与えられた楽器と音符と、数少ない最低の指示を使って、

自分の気持ちを表現した音楽」ですよ。

昨日初めて、

音楽=絵画だと実感した。

なんとなく、うすうすとはわかっていたけれど、

絵を描くことと、音楽を奏でることが、

ここまで全く同じことだと肌で感じたことはなかった。

遠くに下がって全体を見る視点を忘れてはいけない。

味見ばかりしていたのでは、

しょっぱいのか甘いのかわからなくなるものだから。

私たちが作っている家具や生活具は、

ここにある素材を生かして、

気持ちを置くことのできる道具だ。

音楽も絵画も、

モノづくりだ。

2009年02月09日

すごいじゃん!日本文化。

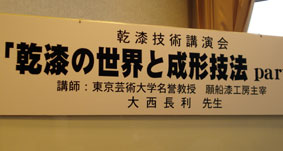

先日の「乾漆講演会」にて聞いたおはなし。

漆とはいかに優れた塗料かという話の中から、

日本の漆文化は武具で飛躍的に進化したとうかがいました。

乾漆で作った鎧兜はとっても軽いんだとか。

考えてみれば麻布や和紙、もしかしたら革?

その上に何重にも漆を重ねて成型すれば立派な武具になるわけで、

西洋の鎧などのように金属で全身おおわなくても、

強度は十分保てるというのですから

これはもう「漆さまさま」ってなもんです。

革や布などに漆を塗ると硬くなるので、

柔らかくするためにはそれなりの工夫が必要で、

柔らかく漆を塗る方法として普及したのが漆を点で塗る技法、

すなわち『印伝』なんだって。

点で漆を塗った鹿革の手袋は柔らかく、

刀でも切れないくらい丈夫なんだそうで、

印伝の技術も飛躍的に伸びたそうです。

『硬いものを柔らかく』

う〜ん印伝、奥が深い。

さて、そんな日本の漆文化、

優れたものには必ずまがいもの(?)があるのは世の常でございます。

漆のようで漆でない人工塗料、

その名も「ウルシン」。

うるしん塗りの家具というのがあります。

漆のような風合いで漆より安い。

「漆の偽物じゃん!」と言ってはいけませんぞ。

だって、漆とは違う「うるしん」の本物なんですから

2009年02月01日

芸術How Much?

長女が昨日、AOIで行われた静岡フィルのコンサートに行ってきました。

部活にレッスンのため来てくださった先生がくれたチケットを、

じゃんけんで勝ち取ったそうです。

当日券は¥2,000-

タダで見に行けた娘は、大変刺激を受けて帰ってきました。

以前、長女がブラスバンドのコンサートに行った時、

当日券を買うつもりで出かけていったのですが、

その時の出来事。

一緒に行った友達のママが、

「ちょっとまってて」と言って開場前のロビーに潜入し、

『うっかり』ロビーを歩いていた出演者をつかまえ、

「チケット余ってますか?私が買います。」と言って、

当日¥1,000-前売り¥700-のチケットを、

一枚¥500-で買ってきたそうです。

¥500-なら値切らなくとも正規に買った方が、

お互いすがすがしかったかも?

普段より親交のある先輩夫婦は家を建てた時ダンナに、

「家具は任せる。その代わりきちんと作品を作れ。」と言いました。

その時のもろもろの家具が、結果現在の土台になっているのですから、

あれはターニングポイントでした。

その先輩夫婦、大学の卒業製作展に行って、

ある彫刻に一目惚れ。

製作者の学生に、

「20万円で買う。その代わり、今後それに恥じない製作をせよ。」

と言いました。

彼は現在も頑張っているとか。

さて、値切ったチケットの話に戻りますと、

事務的には興行的な収支もあるのでしょうが、

「客がお金を払って見に来てくれること。」に対する、

芸術家の受ける将来へのモチベーションがあるのでは。

正規の値段といえども、

演奏家がそれまでかけてきた時間と値段からすれば大変安いもの。

出来れば値切ったりもらったりすること無く、

きちんとお金を払って楽しめたら良いのですが。

と、言ってることとやってることのつじつまが合わない我が家ではあります。

2009年01月27日

漆で芸術を語る

漆の講演会があると聞いて、

昨日ダンナと出かけてきました。

講師は、東京芸術大学名誉教授で漆芸家の大西長利先生。

昨年コペンハーゲンで開かれた特別展が好評で、

現在は作品が北欧の美術館を巡回中だそうです。

木工では拭き漆が良く使われますが、今回の講演は乾漆。

これには全く不案内で、はて?一体どういうものやら?

つまりは布でも紙でも発砲スチロール(!)でも、

何でもいいから漆を塗って、

例えば粘土のように成型してつくり出していくもののようで…

「心材なんて無くても良い。

発砲スチロール等は、漆を塗った布を張り付けたらくり抜いてしまえば良い」

の言葉に、

「木地が必要ないなら、うちでは使えないじゃん…

」

」と思う私。

見透かしたように

「講演を聞いて、何やら一儲けと思っている人がいたら、

それは大きな勘違いだよ。

これは儲かるもんじゃないから、はっはっは!」と、先生。

ちっ、バレたか。

「技術は伝えられたもの。

アイデアは時代の空気みたいなもの。

頭だけでは創りだせない、情とか知性とか文化とか、

しいて言えば『味噌』のように、かもし出すようなモノ作りをせよ。」

とおっしゃっていました。

「アイデアはね、しょっちゅう盗まれるんですよ。

そうしたらね、また新しいものを考えれば良い。」

「自分の内面から沸き出してくるものが本物。

沸き出してくるまでは、じっとモノと向かい合うこと。

それが美しいもの=芸術なのよ。」

芸術は、1日にして成らず。

大西長利先生、御歳76才

有り難いお話でした。

2008年12月09日

時間と空間/子供の芸術

日曜日、AOIにて開かれたピアノ演奏会。

幼稚園から大人までのみなさんの見事な演奏を聞きに行きました。

それぞれの出演者のみなさんが、

自分の音で歌ったりお話したり怒ったり笑ったり、

そんな時間の芸術を、心行くまで楽しみました。

使用したのはたった1台のピアノですが、

表現はまさに千差万別、

ピアノとはこんなにも奥深いものかと思わずにはいられませんでした。

出演者の大半を占めるこどもの音楽は、

ときにかわいらしく、ときにけなげで、ときに恐ろしく豹変し、

本当に大人顔負けの演奏。

どんなに小さくても自分の声を持っているのは、

素晴らしいですね。

客観的に上手いとか下手とかではなく、

自分の内面を大勢のお客様に向かってぶつけることができる子供たちは、

無敵だと思いました。

翌日月曜日は小学校が代休でお休みだったため、

小学生組と演奏会を聞きに来てくれた両親といっしょに「ねむの木こども美術館」へ。

到着するまでのロケーションの素晴らしさと建築の素朴さが、

こどもの絵をさらに神秘的にしていました。

音楽が時間なら、ARTは空間の芸術。

絵の中から発せられるメッセージを、

自然の中に身をおいて味わってきました。

都会の美術館などは、

建物を出るとすぐに現実に引き戻されてしまいますが、

ねむの木村は、入口からだんだんと秘密の世界に入っていき、

絵と向き合い心が温かくなったところで、

自然の中で噛み締めることのできる、

とても贅沢な場所でした。

静岡発/こどもの芸術に拍手!

タグ :ピアノ演奏会ねむの木こども美術館

2008年10月12日

芸術への道

学校ではただいま前期と後期の谷間で、

いわゆる「秋休み」です。(たった3日間ではありますが…)

先週末は成績表が出そろったわけで、

お子達は、それぞれの反省を胸に(?)後期はがんばると口をそろえて言っている状態です。

さて長女の友達が、思わしくなかった自分の成績を知り、

始めてまだ半年の楽器を高らかにかかげ、

「こうなったら、音楽の道で生きてやる!」

と宣言したそうな。

娘は、将来音楽家(ピアノ)になるために小さい頃(幼稚園)から親子で(まさに親子鷹、巨人の星)努力している方々の奮闘記と、その演奏の大人顔負けのレベルを知っているので、

その友人の突然の宣言に、

(じゃあ、こんなにのんびりしてる場合じゃないじゃん)

と、心配になったとかならなかったとか…。

さて、前置きはここまでで、私が言いたいのは、

「頭が悪いからという理由で、芸術に進路を決めてはいけない」

ということです。

あたまが良くても悪くても、芸術がなによりも好きならば、

将来その道で生活していく覚悟もできそうですが、

「絵だったら描けるかも〜。」というナメた考えの人は必ず挫折します。

昔、知り合いに、

「娘が突然美大に行きたいと言い出した。やめさせるにはどうしたらいい?」

と相談されたことがあります。

私は率直に、

「すぐにどこかの研究所(美大受験の予備校)の講習会を受け、

自分のライバル達のレベルを実際に見てみるのが良いのでは?」

と言いました。

一ヶ月後、その知り合いから、

「ありがとう。

講習会に行ったら、自分は全然太刀打ちできないとわかり、あっという間にあきらめた。」

と言われました。

本当に好きでやる気があればそのまま続けるところでしょうが、

ここであきらめたのなら、やはり好きではなかったんですね。

じゃあ、芸術が好きなら頭が悪くてもいいのか?と言うと、

そうでもありません。

私の通った学部は一次試験が学科で、ここで半分近くの人が落とされてしまいます。

晴れて学科をパスした人間だけが、実技を受けることができました。

後に大学教授に

「せっかく実技を勉強してきても、それを見てもらえないで落とされるのは、

ちょっとかわいそうなのでは?」

と聞くと、教授が言いました。

「あのね、みんなバカなんだよ。0点なの。

0点を落とすと半分になっちゃうわけ。

いくら実技が素晴らしくたって、そんなバカはいらない。」

目からウロコでした。

ちなみに0点が半分、0点からしばらくだれもいなくて、

数十点からほば満点まで、という得点分布なんだそうです。

さて、社会人になれば

「もっと勉強しとけばよかった〜。」

と思うのが人のつねで、数学が苦手な私は、

家具製作に三角関数がとても大事という事実を知り、

図面を描くのも四苦八苦という時期がありました。

まあテクノロジーの進歩でその私のアキレス腱を、

パソコンがおぎなってくれているのは、

不幸中の幸いとでも申しましょうか…。

いわゆる「秋休み」です。(たった3日間ではありますが…)

先週末は成績表が出そろったわけで、

お子達は、それぞれの反省を胸に(?)後期はがんばると口をそろえて言っている状態です。

さて長女の友達が、思わしくなかった自分の成績を知り、

始めてまだ半年の楽器を高らかにかかげ、

「こうなったら、音楽の道で生きてやる!」

と宣言したそうな。

娘は、将来音楽家(ピアノ)になるために小さい頃(幼稚園)から親子で(まさに親子鷹、巨人の星)努力している方々の奮闘記と、その演奏の大人顔負けのレベルを知っているので、

その友人の突然の宣言に、

(じゃあ、こんなにのんびりしてる場合じゃないじゃん)

と、心配になったとかならなかったとか…。

さて、前置きはここまでで、私が言いたいのは、

「頭が悪いからという理由で、芸術に進路を決めてはいけない」

ということです。

あたまが良くても悪くても、芸術がなによりも好きならば、

将来その道で生活していく覚悟もできそうですが、

「絵だったら描けるかも〜。」というナメた考えの人は必ず挫折します。

昔、知り合いに、

「娘が突然美大に行きたいと言い出した。やめさせるにはどうしたらいい?」

と相談されたことがあります。

私は率直に、

「すぐにどこかの研究所(美大受験の予備校)の講習会を受け、

自分のライバル達のレベルを実際に見てみるのが良いのでは?」

と言いました。

一ヶ月後、その知り合いから、

「ありがとう。

講習会に行ったら、自分は全然太刀打ちできないとわかり、あっという間にあきらめた。」

と言われました。

本当に好きでやる気があればそのまま続けるところでしょうが、

ここであきらめたのなら、やはり好きではなかったんですね。

じゃあ、芸術が好きなら頭が悪くてもいいのか?と言うと、

そうでもありません。

私の通った学部は一次試験が学科で、ここで半分近くの人が落とされてしまいます。

晴れて学科をパスした人間だけが、実技を受けることができました。

後に大学教授に

「せっかく実技を勉強してきても、それを見てもらえないで落とされるのは、

ちょっとかわいそうなのでは?」

と聞くと、教授が言いました。

「あのね、みんなバカなんだよ。0点なの。

0点を落とすと半分になっちゃうわけ。

いくら実技が素晴らしくたって、そんなバカはいらない。」

目からウロコでした。

ちなみに0点が半分、0点からしばらくだれもいなくて、

数十点からほば満点まで、という得点分布なんだそうです。

さて、社会人になれば

「もっと勉強しとけばよかった〜。」

と思うのが人のつねで、数学が苦手な私は、

家具製作に三角関数がとても大事という事実を知り、

図面を描くのも四苦八苦という時期がありました。

まあテクノロジーの進歩でその私のアキレス腱を、

パソコンがおぎなってくれているのは、

不幸中の幸いとでも申しましょうか…。

2008年08月22日

夏休みこども絵画講座/テクニック編2

小学生のみなさ〜ん。

楽しく絵を描いていますか?

そんなあなたに送る「こども絵画講座/テクニック編」

今回はもうひとつ、技を伝授しちゃいます!

この絵、作者はいわさきちひろさんじゃありませんよ

実は、さっき私が昨日の技法を使ってちゃちゃっと描いた絵です。

これが昨日ご紹介した技法で描いたバック。

ここにどうやって花をかいたかというと…

理屈は簡単。

水彩絵の具は水に溶けるから、水で洗い流してあげただけ。

水を含ませた筆で色の面をなでてあげて、乾いたぼろ布で水分をとってやるんです。

ほらね、白くなったでしょ。

先にバックだけ描いておいて、あとは水とぼろ布だけで描くんです。

これは、色を濃く塗りすぎた時の修正にも使えますから、ぜひ覚えておきましょね。

ほかにもこんなふうに使えます。

あまり上手ではありませんが…玉です。

ハイライトをこの技法で入れてみました。

子供はダイナミックに絵の具を使いますが、塗過ぎの失敗もありますよね。

そんな時、水を使って絵の具を洗い流してあげると、そこから思わぬテクスチャーが生まれたりしますよ。

塗りすぎたら、洗い流せると思えば、思いっきり色を使えますね。

絵の具を自由に使って、宿題を完成させましょう!

では

2008年08月21日

夏休みこども絵画講座/テクニック編

小学生のみなさ〜ん、夏休みの宿題は進んでいますか?

まだ終わっていないというあなた、絵を描こうとしていたけれど、パスしようとしていませんか?

じつは、提出間際のこの時期は、実力以上の力が出るゴールデンタイムなのです!

今こそあきらめないで、画用紙に向かいましょう。

そんなあなたに、特別絵画講座「テクニック編」を開催します。

今回の参考作品は、日本人の魂、いわさきちひろ画伯の「あやめと少女」です。

(画像は「いわさきちひろ展」図録より)

いわさきちひろさんは、水彩絵の具を自由に使う名人です。

どんなふうに描いているのか、実際にやってみましょう。

まず、画用紙に水をたっぷりひいてみましょう。

この時、画用紙の表と裏を間違えないように。

ざらざらの面が表ですよ。

そこに、たっぷりと水を含ませた絵の具を置きます。

もう一色置いてみましょう。

そのまま手を加えずに乾かします。

完全に乾いたものがこちら

どうです?いわさきちひろっぽいでしょ。

ちひろさんは、最初に水をひく時、花びらの形を描きます。

そこに、思い思いのいろをにじませているんです。

ポイントは、色がにじむのを気長に待つこと。

あまりいじりすぎないことです。

ぜひチャレンジしてみてくださいね。

では

2008年07月06日

デッサンのススメ

皆さんは、ストレス解消と言えば何を思い浮かべますか?

スポーツ?音楽&映画鑑賞?旅行?温泉?どれも素敵。

でもね、そんな中にぜひ加えていただきたいものが……。

それは「デッサン」。

デッサンなんて、余計にストレス!なんて声が聞こえてきそうですね。

でもね、このデッサン、意外と単純作業。

「絵を描きましょう。」と言われたら、「何を描こうか…。」と迷いませんか?

でもデッサンは、目の前のものを描けばいいんです。

「自由に描いて下さい。」と言われたら、「描き方がわからない。」と思いませんか?

でもデッサンは、対象を良く観察してひたすら忠実に描けばいいんです。

つまり、自分で画面を構成したり、ディテールを考えたりという作業が極端に少ない。

ひたすら「描く」作業に徹すれば良いんですね。

そして、描き進んでいくうちに、白黒写真のように画面から飛び出してきたらしめたもの。

ここでオススメしたいのが、一枚を10分程度で仕上げるクロッキーではなく、何時間もかけて描き続けるデッサン。

私だったら、6時間くらいは欲しい。

だって、その間描く事だけに没頭できるんだもん。

静岡県立美術館では、毎月「ロダン館デッサン会」が行われています。

皆さん思い思いのスタイルで真剣に取り組んでいますが、終わる頃には実にさわやかな疲労感に包まれスッキリした笑顔が。

私も機会が合えば参加したいのですが、ここのところずっとご無沙汰しています。

またなんとか時間を作って、参加するとしましょう。

2008年03月14日

超自己流医者選び

昨日、おとといと、病院に飾ってある絵のお話を書きましたが、今日は

昨日、おとといと、病院に飾ってある絵のお話を書きましたが、今日は「超自己流、医者の技量を見抜く方法」

についてのお話を…。

あくまでも私の判断基準なので、全てを鵜呑みにされては困りますが…。

長くなるので、知りたい方は「つづきを読む」をクリックして下さい。

●ブログギャラリー

ナラのワーキングデスク/ナラのサイドテーブル/マホガニーのワーキングチェア−/シェルフ/シルクスクリーン(2点)

続きを読む

2008年03月13日

院内ギャラリー2

昨日、病院に飾ってある絵について書きました。今日はその続きを…。

昨日、病院に飾ってある絵について書きました。今日はその続きを…。現在、家族がお世話になっている歯医者が2件あります。

1件は歯科、もう一件は矯正歯科。

この歯医者さんの院内には、両方とも先生御本人が描いたと思われる(私が勝手に思っているだけですが…)絵が飾られています。

かたや日本画、かたや油画、両方とも多少のデッサンの狂いはありますが、対象をしっかりと観察し、丁寧に描いている好感の持てる絵です。

面白い事に双方の絵には共通点が見受けられます。

それは「写実的」であるという点。

モチーフをあるがままに描写しようという姿勢が感じられるのです。

これを見て、私はふと思いました。

歯医者さんの仕事は、治療後、「歯」を写実的に再現すること。

決してデザインしたり、自分の好き勝手にクリエイティブしてはいけない。

超写実主義こそ、歯科医に求められるクリエイティビティーなのではないでしょうか?

そうなれば、両先生は理想の歯医者さんです。

もちろん、治療も、技術に対する職人的姿勢も、家族は満足しています。

●ブログギャラリー(写真)

「冬の朝」

2006年・いちかわあゆみ作

エッチング、アクアチント、ドライポイント

2008年03月12日

院内ギャラリー

病院は、あまりお世話になりたくない場所です。

病院は、あまりお世話になりたくない場所です。でも、病院にはびっくりするようなお宝が「ぴょいっ!」と飾ってあったりして、実は楽しい場所です。

例えば、リャドやビュッフェのリトグラフ。

これは小児科にありました。

気が付く人はどれくらいいるのでしょう?

私は毎回、絵の前で仁王立ちになり、しげしげと眺めています。

でも圧巻は近所の整形外科さんにある、千住博氏の日本画「ウォーターフォール」。

受付の上にどーんと飾られています。

その横には『○○整形外科さんへ ウォーターフォール 千住博』という金縁の色紙まで飾ってある。

「千住博もこんな色紙にサインするんだぁ。」などと思ってしまう代物です。

でも、陽焼けしないかなあ?

絵は痛まないのかなあ?

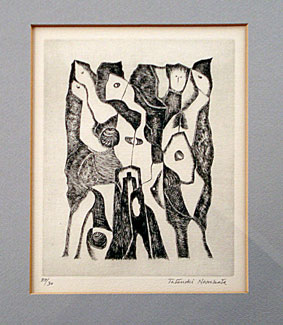

さてこんな私も、実はお宝を持っています。

日本を代表する抽象画の巨匠、故・難波田龍起氏の銅版画。

御縁があり、私の父が難波田氏本人より直々にいただいたもの。

これはもう、紫外線の絶対当たらない場所に、大事に大事にしまってあります。

たまに取り出したは、穴のあくほど眺め、またしまってしまうのでした。